WORK

2022.04.25

大阪屈指の人気家具店から発信する、動物たちとのふれあい

TRUCK オーナー | 唐津裕美

WORK

ライター・放送作家 | 吉村智樹

2021.10.11

人生の中で幾度かのキャリアチェンジを経験する人がいる中、天職と言える仕事に出会える人は、そう多くありません。関西のサブカルチャーシーンで放送作家として活躍した後、艱難辛苦を経験した吉村智樹さんは、50歳にしてWebライターという新たな道を見出し、最前線で活躍を続けています。

ライター・放送作家 | 吉村智樹

よしむらともき/1965年生まれ。大阪芸術大学を卒業後、印刷会社の営業を経て、関西のサブカルチャー発信地であった繁昌花形本舗に入社。雑誌編集者やラジオ、テレビの構成作家としてさまざまなメディアを手掛ける。著書「VOWやねん」の大ヒットや、ブレーンを務めたバンド「モダンチョキチョキズ」のブレイクにより30代の10年間を東京で過ごした後、大阪へ帰還。構成作家として朝日放送「LIFE〜夢のカタチ〜」などの番組を手掛けながらWebライターとしての活動も開始し、「いまトピ」をはじめ、さまざまなWEBメディアで活躍の場を広げている。

2000年代初頭から段階的に発展を遂げてきた日本のWebシーン。その黎明期には、さまざまなニュースサイトや巨大掲示板などが産声を上げ、入れ替わりの激しい状況の中で淘汰を繰り返してきました。20年強の歴史の中、モラルやルールが明確になったことで近年では“Web記事は量より質”という考え方も浸透。読者も日々、実りのあるコンテンツを求めるようになり、良質な記事には“バズる”という可視化できる評価が付与されるようになりました。

そんな現在のWebシーンの中でコンスタントにバズる記事をアップし続けているのが、京都在住のライター・吉村智樹さん。1990年代初頭から放送作家としてキャリアを積み上げてきた吉村さんの記事には、関西人ならではのユーモアと、独自の視点でニッチな人や物に焦点を当てるというスタイルが形成されています。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

今回のインタビューは、吉村さんお気に入りのスポットという京都・ぎおん石の喫茶室で行われまし

今でこそWebライター仕事の比重が大きい吉村さんですが、もともと放送作家として長いキャリアを持ち、Webメディアに対しては疑心暗鬼な考えを持っていました。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「僕は20代の頃から関西で編集者や放送作家として活動を始め、東京で過ごした時期を経て、40代でまた関西に戻ってきました。関西に帰ってから、さまざまなテレビ番組で構成作家としてお仕事をさせてもらってきたのですが、もともと自分が好きだった雑誌のような情報発信を出来る場所がないかと思っていたところ、Webで記事を書くとお金をもらえるらしいということを聞いたんです。しかし、当時は、ちょうど医療系サイトなどで医師の監修も受けていないめちゃくちゃなコピペ記事が乱立し、問題になっていた時期だったので、情報系のWeb記事はまったく気に留めていませんでした。そんなものでお金がもらえるという構造が信じられなかったんです」

コロナ禍でオンライン取材も急増。ツールを自在に使いこなしインタビューを行っています

無法地帯のような状態で乱立していたWeb記事は、2015年頃に社会問題として取り上げられ、業界全体が刷新。そのタイミングで吉村さんのベクトルも徐々にWebに向いていくようになります。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「一時は否定していたWeb記事でしたが、淘汰を経て残った記事を読むと、まともに取材しているものもたくさんあることに気づいたんです。それからというもの毎日4時間ぐらいWeb記事を読み漁るようになりました。やがて、こういうレイアウトでこういう書き方で、ここに画像を入れると面白い記事になるというのが分かってきて。それにWebライターの教科書に乗っているセオリーが、まんま自分がやってきたテレビのナレーションの手法だったんです。これだったら自分も書けるかもと思い、ライター募集の検索をかけたら、『いまトピ』というメディアのライター募集を見つけ、さっそく記事を書かせてほしいと連絡を取りました」

徹底的に現場主義な吉村さん。体一つで現場に赴き、丁寧かつユーモアを忘れない切り口でバズる記事を制作します

吉村さんがWebライターとしてのデビューを飾った「いまトピ」。担当者からの要望により、京都を題材にした記事を毎週1本アップするという連載が始まりました。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「担当の方が京都のことをあまり知らないので記事として書いてほしいと言われたのですが、これはチャンスだと思って。それなら京都にかすってさえいればどんな記事でもいけるなと思い、京都在住の面白い人達を紹介するという内容で書き始めたんです。そのなかでアニメグッズの染色をしている女性を紹介したのですが、この記事がバズりまして。『僕らがライトを当てなければ評価されない人をたくさん紹介したい』という思いで記事を書き続けていたら、それを他のクライアントさんが見てくださったことで新しいお仕事に繋がったりして、本当にありがたいことです」

「いまトピ」でWeb記事の製作に手応えを感じ、他のメディアにも活躍の場を拡大。セルフプロデュースを貫徹できるWebメディアで吉村さんは水を得た魚のように創作性をフルに発揮します。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「自分が面白いと思ったものを形にできるWebの世界に50歳で飛び込み、初めて本職に出会った気がしました。テレビや紙媒体では言葉数を少なくするよう求められることが多いけど、Webは基本的に文字数の制限がないし、自分で撮影した写真を使ってもらえるのも大きな魅力。ライターさんの中には撮影までやりたくないという方もいますが僕は逆で、記事の中で、その写真がどんな効果をもたらすかが分かるからこそ自分で撮っています。テレビの仕事だと自分の企画が通る確率はそんなに高くないけど、Webだと、どんどん採用してもらえる。企画書の書き方などはテレビの経験が生かされているので、これまでやってきたことに何一つ無駄はなかったなと思います」

1965年、長崎県で生まれた吉村さんは、3歳で大阪に転居。当時、開発が盛んに行われていた寝屋川市で少年〜青春時代を過ごします。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「当時、日本万国博覧会の影響で、寝屋川でもニュータウンの開発計画があったんです。それで両親が寝屋川の団地に引っ越して、僕も25歳ぐらいまで実家で過ごしていました。高校時代は家の近所の映画館でATGや若い世代の監督が撮った映画を見て、日本映画に新しい風が吹きつつある状況に大いに刺激を受けました。それで大阪芸術大学の映像学科に入学して結構作品を制作し、卒業制作で学科賞も受賞。でも結局、映画の世界に進みたいという気持ちにはならなかったですね」

入学当初とは情熱のベクトルが変わっていった吉村さんでしたが、子どもの頃から好きだったという雑誌の世界で、その後の人生に大きな影響を与える記事を目にします。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「『宝島』に掲載されていた中島らもさんの『啓蒙かまぼこ新聞』という記事広告に出会って、めちゃくちゃ衝撃を受けたんです。カネテツデリカフーズの広告なのに、内容といえば、らもさんの家にラフィン・ノーズのチャーミーが来たとか、おかしな日常を綴ったエッセイやマスコットキャラクターの顔に落書きをして作った4コママンガなど、会社に関係ないものばかり。最初はカネテツの広告に見せかけたパロディだと思ったんです。ところが本当にお金を出して掲載している広告だと知って、これはすごい!と思って」

中島らもさんに憧れ、仕事で接点を持つようになった吉村さん。「僕がらもさんにした一番の功績は、エッセイにも登場するネーポンという謎の飲み物を出す喫茶店を教えたことです(笑)」と思い出を語ってくれました

中島らもさんは、1980年代初期からコピーライターやエッセイ、音楽、演劇、小説など幅広いジャンルで活躍。2004年に亡くなるまで、関西のサブカルチャーに大きな影響を与え続けていた人物として知られています。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「もう完全に影響を受けて、らもさんと同じく印刷会社の営業マンになったんです。あの人の生き方を辿りたいと思って。それで当時、できたばかりの繁昌花形本舗という会社が『花形文化通信』(以下、花文)というフリーペーパーを発行することになり、僕が印刷を担当したんです。しかし、見積もりやら断裁やらでいろいろ失敗してしまって…。退職後、花文の編集部にお詫びに言ったんですけど、逆に人手が足りないから働かないかと言われて。それが僕にとって二度目の就職になりました」

関西サブカルチャーを先導していた繁昌花形本舗、そして花文の編集部には、連日、さまざまなジャンルのクリエイターが集い、エネルギーに満ちた空気が充満していました。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「繁昌花形本舗は、今でいうシェアオフィスの先駆けのようなところで、アンダーグラウンドのミュージシャンやお笑い芸人たちがしょっちゅう出入りしていました。そんなに広い部屋でもないから、いつの間にか横の繋がりができて、そこから関西のカルチャーがわっと盛り上がっていくような、ものすごい熱気が生まれつつあるのを感じていましたね。やがて僕の元にもラジオの構成作家の仕事が舞い込むようになり、そこからテレビの仕事も入るようになって、仕事の幅がどんどん広がっていったんです。らもさんともラジオ番組や主催されていた劇団リリパットアーミーの大道具のお手伝いなどでご一緒する機会に恵まれました」

繁昌花形本舗が発行する「花形文化通信」は、1990年代の関西でサブカルチャー情報を発信するメディアとして多くの読者を獲得しました

20代半ばにして関西の放送業界でその名を知らしめた吉村さんは、時代の大きなうねりの中で将来について大きな決断を下します。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「テレビやラジオで忙しくなっていた時に、当時、人気が高まりつつあったモダンチョキチョキズ(以下、モダチョキ)のブレーンになってくれと声をかけられたんです。それから間もなくモダチョキがメジャーデビューして、僕もレコード会社と契約。テレビにも出て街で顔も指されるし、なんかもう若干、夢が叶ってしまったような気がしてしまって。いろいろ目まぐるしく濁流に飲み込まれていくような感じでしたが、『もう自分の力だけでやっていけるだろう』と自信がついて、結婚と同時に繁昌花形本舗を辞めてしまったんです。今思うと、初心を忘れ、人間関係を雑に扱った不義理極まりない行動ですけど、当時は天狗になるに十分な材料が揃ってしまっていたんですね…」

女優として活躍する濱田マリさんがボーカルを務めていたモダチョキは、またたく間にお茶の間の人気者に。音楽や演劇、お笑いなど、関西から飛び出した爆発的なエネルギーは、もはや全国にまで届くムーブメントになっていました。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「ウルフルズやシャ乱Qも同じ頃にブレイク。ボアダムズや少年ナイフも世界的に評価されるなど、当時の関西の音楽シーンはえらいことになっていましたね。お笑いでもナインティナインや雨上がり決死隊、FUJIWARAなど、吉本印天然素材の人気がすごくて、まさに惑星直列みたいに関西から出たものが同じタイミングで一気に盛り上がっていました。僕は僕で、自分が出した『VOWやねん』という書籍の売上が12万部を突破して、『もう関西でやれることは全部やった、よし、東京に行こう!』なんて思ってしまったんです」

31歳で大阪を後にし、上京した吉村さんでしたが、東京で待っていたのは、関西のムーブメントが沈静化した後の重い現実でした。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「モダチョキの契約も終了し、あんなに大きかった関西のムーブメントも一瞬の出来事だったんだなと実感しました。その後の東京生活も思っていたほどうまくいかなくて…。まず、東京から僕に仕事を振ってくれていた人たちには、『大阪のことを書いてほしかったのに、こっち来たら元も子もないだろう』って軒並みがっかりされました。それに当時、ウィンドウズ95が発売されてパソコンが仕事に入ってくるようになったけど、僕はインターネットはおろか、メール入稿さえもさっぱりなんのことか分からなかったんです。それでどんどん仕事が遅れて信用を失ってしまって。なおかつ離婚もしてしまい、まあ、いい感じではなかったです」

仕事がペースダウンし、意気消沈した吉村さんでしたが、1990年代終盤のサブカルチャーシーンの中で新たな需要が生まれます。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「当時、J-POPシーンは、ミリオン超えの楽曲が1年に15作出るような、とてつもない時期だったんです。でも音楽ライターにはヒットチャート系の音楽について書ける人がいなかった。僕はその頃、モーニング娘。にハマっていて雑誌の仕事でも彼女たちに関する記事をたくさん書いていたので、そこからJ-POPの批評を書いてくれと依頼が来るようになったんです。それでなんとか食いつなげるようになったけど、この頃からだんだんやばい時期に突入してしまうんですね」

上京してすぐに購入したマンションを売却した吉村さんは、新たに居を構えた高円寺のカルチャーに魅了されるように。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「高円寺ってそこら中にクラブやライブハウス、服屋などがあるから毎日が楽しくて仕方ないんです。それで連日連夜遊びまくっていたら、30代半ばにして完全に仕事をやる気がなくなってしまって。おまけに当時、苦手だったはずのインターネットに今度はずぶずぶにハマり、夜通し巨大掲示板に書き込みまくっていました。そんなことをやっていたら仕事もお金もなくなり、借金しては少しずつ親に返すという状態に。徐々に『自分はこの先、どうなるんだろう…』と頭を抱えるようになりました」

モラトリアムとも言える状態にあった吉村さんにとどめの一撃が襲いかかったのは、40代を迎えてすぐの冬のことでした。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「クラブでDJをやって帰宅し、レコードを部屋に運び込もうと思ったらギックリ腰になって玄関先で倒れたんです。携帯電話も手の届かないところに置いてしまって助けが呼べず、そこから4日間、まったく動けなくなってしまって。這うこともできないからトイレにも行けないし、2月だから凍えるように寒いという地獄絵図で。目の前に母が送ってくれた米があり、それを口の中で柔らかくして食べて飢えをしのぎましたが、本当にもうダメかもしれない…と思いました。4日後に当時、僕が足繁く通っていた風俗店の女性が、久しく店に来ないからと心配になって部屋を訪ねてくれたことで発見され、すぐ病院に。これは、もう東京でやっていく自信がないな…と思い、少しずつ身辺を整理して41歳で大阪に戻りました」

悲喜こもごもが多すぎたという東京での日々。この時の経験が現在の仕事のスタンスにも大きく影響を与えています

関西に戻った吉村さんは、両親が老後のためにと借りていた実家の団地の別の部屋に身を寄せ、仕事を探すことに。貯金も人脈もゼロからの再スタートは想像以上の険しさでした。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「昔の知り合いを訪ねたら偉くなりすぎていて、自分の番組やメディアに採用するかどうかという立場じゃなくなっていたんです。それならまだいい方で、誰も知り合いが残ってないというケースもあって、もう浦島太郎ですよ。そんな時にスポーツ新聞の記者さんが『朝日放送の広報部に番組のプロットを書く部署があるらしい。何か仕事になるかもしれないから一緒に行きませんか』と言ってくれて。そこで、たまたま通りかかった僕のことを知ってくれていたプロデューサーが偶然、声をかけてくれて。事情を説明したところ新番組のスタッフに誘ってくれたんです。それが今もやっている『LIFE〜夢のカタチ〜』の前身番組でした。その時の偶然があったから、今もこうやって生きていられます」

50歳から始まったWebライターのキャリアが右肩上がりの中、吉村さんは自身の体調を鑑みて仕事の比重を見直すことに。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「Webの仕事がどんどん面白くなってきたのですが、その反面、テレビで無理して手掛けていた番組のストレスが溜まって腸に腫瘍ができてしまったんです。それで2回手術をし、『このままストレスを感じながら仕事をしていると命にかかわる、それなら少し貧乏してでも本気でWebをやっていこう』と決意しました。テレビは『LIFE〜夢のカタチ〜』は自分に合っているので継続させてもらい、それ以外の番組については、Webの仕事を増やしながら徐々に降りさせてもらいました。今はWebが3、テレビが3、紙媒体が3、イベント出演が1という割合ですが、今後はもっとWebの比重を増やしたいですね」

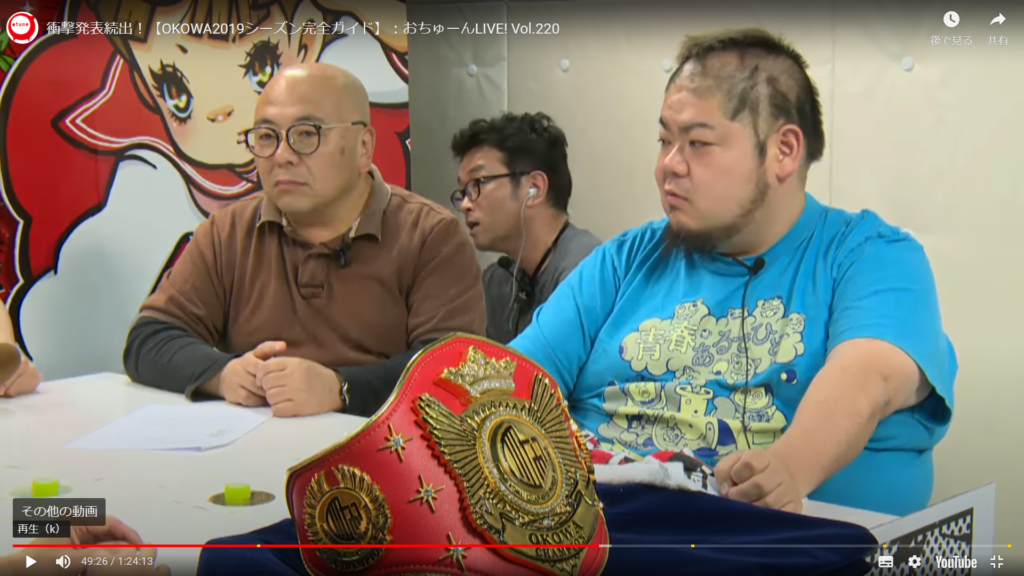

取材仕事だけでなくイベントやWeb配信番組などの出演もこなします

長年のキャリアの中、Webに居場所を見つけた吉村さんは、生涯現役として最前線に立つことを目標としています。

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

吉村智樹さん(以下:吉村さん)

「僕はやはり関西サブカルチャーの中で新しいものが生まれてくることに刺激を感じていた人間なので、同じ場所にずっといて先生なんて言われるのは性に合わない。その点、Webは情報や技術が常に更新されるし、良いものを書けば認められるというネタ勝負の世界。だからこそ、どれだけキャリアが長くても常にフレッシュな気持ちでいられるんです。僕は月に一度、関西のライターが集まる勉強会を開催していたのですが、コロナ禍でみんな明日をも知れない状況になり、こういう場所で誰かに教えを請うというのもちょっと違うのかもと思ってきました。それも踏まえて今、また仕切り直しをする時期に来ているのかもしれません。僕も新人のままというのは無理があるけど、偉くなんてならなくていいから、このまま現役で仕事が続けられたらありがたいですね」

「面白いことをしているのに評価されていない人に光を当てたい」と語る吉村さん。今後も未知なる逸材の紹介に期待がかかります

ぎおん石 祇園店

鉱物、化石から、モダンな美術工芸品、アクセサリー小物まで多彩に展示。国内外の貴石も豊富に取り揃える。2階の喫茶室では静かで高級感あふれる雰囲気の中でゆったりとしたひとときを過ごせる。

ぎおん石 祇園店

住所/京都府京都市東山区祇園町南側555

電話番号/075-561-2458

営業時間/10:00〜21:00(喫茶室は11:00〜20:30 l.o 20:00)

※政府のコロナ対策措置により営業時間を変更する場合があります。

定休日/無休(喫茶室は水曜休)